Dans l’Antiquité, grecs et romains soulageaient volontiers leur vessie dans des vases lorsqu’ils ne disposaient pas de latrines publiques à proximité. S’ils utilisaient un contenant plutôt que la nature, c’est que l’urine valait alors de l’or, employée pour toutes sortes d’usages domestiques, voire médicinaux, hygiène buccale comprise !

Dans la composition des dentifrices et des bains de bouche de l’époque, le choix de l’urine comme agent blanchissant nous semble aujourd’hui aussi improbable qu’infâme. Une curieuse façon d’avoir des dents à l’émail resplendissant et une haleine (prétendument) fraîche ! Pourtant, les archéologues sont formels : pour retirer le tartre, nombre de recettes, appliquées au doigt, mélangeaient par exemple des racines de plantes, des feuilles de roses ou de myrtes hachées à du charbon d’acacia et des poudres de pierre ou animales (corne de cervidés, coquilles d’huîtres ou d’escargot brûlées…), du sel, du miel, de la pulpe de dattes… à de l’urine. Une pratique qui a perduré jusqu’au XVIIIe siècle…

Avant l’avènement de la chimie moderne, c’est dans la nature que les hommes sont allés puiser les ressources censées améliorer leur existence, de la santé à l’agriculture, en passant par l’artisanat. Riche en minéraux, en phosphore, en sulfates et en potassium, l’urine fermentée contient de l’ammoniac… que l’on retrouvait aussi dans certains remèdes et dans des produits d’hygiène comme le savon. Cet ingrédient servait par exemple à blanchir ou désinfecter les surfaces et les vêtements lors de la lessive. En parallèle de ces usages domestiques devenus impensables, l’urine était aussi un agent essentiel dans le tannage des cuirs (pour dégraisser et assouplir les peaux), les teintures des textiles et le traitement de la laine dans les ateliers de foulon (fullonicae), pour ses propriétés nettoyantes.

Autrefois, l’urine valait de l’or

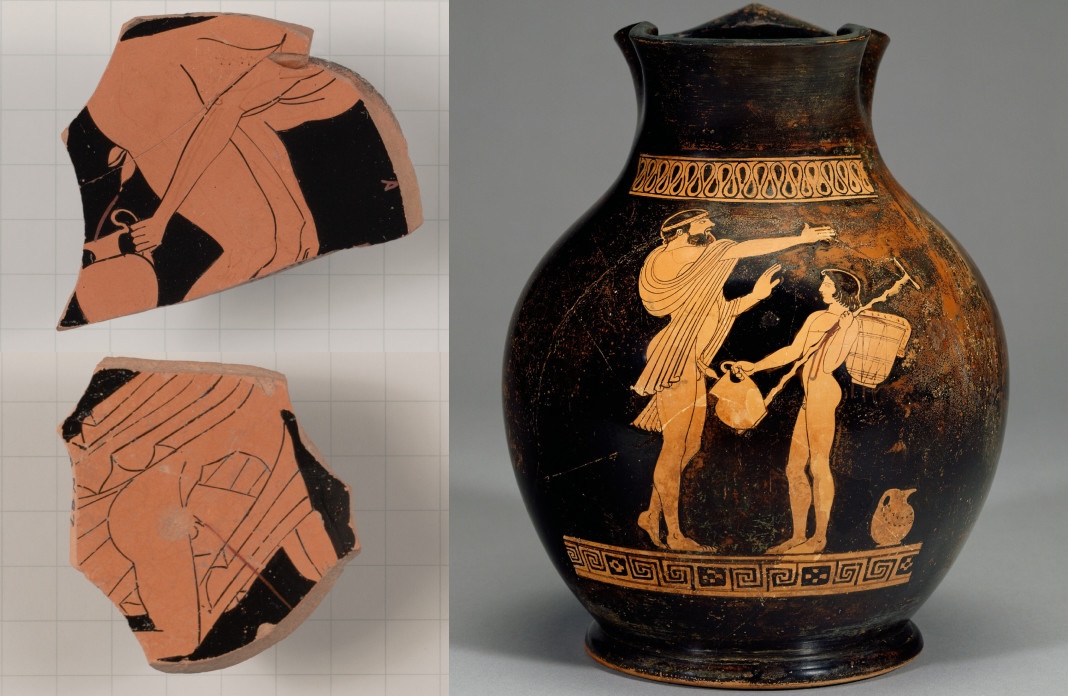

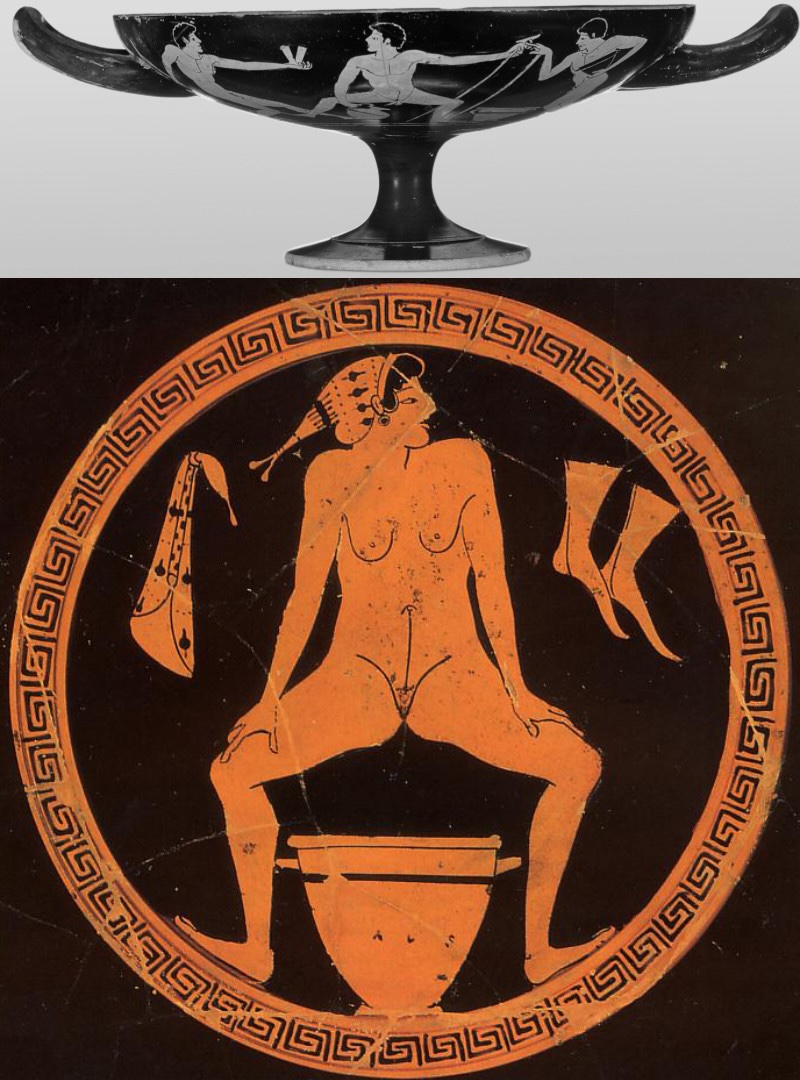

En photo, ci-dessous : Kylix, vase attique à figures rouges, en terre cuite, vers 510 av. J.-C. Attribué au peintre Dokimasia. Trois jeunes gens nus sont peints sur le décor externe, dont un au centre qui, tenant un bâton, urine dans une jarre à eau cerclée. Getty Museum, Los Angeles ©Public Domain ; Kylix, vase attique à figures rouges représentant une prostituée (hétaïre) urinant dans une grande jarre ouverte (skyphos) ; attribuée au peintre de la fonderie, vers 480 av. J.-C., Altes Museum, Berlin. ©Wikimedia Commons.

Faire pipi nu, sans aucune gêne

Plus que les écrits antiques sur le sujet, ce sont les vases utilisés pour contenir et récolter l’urine qui renseignent sur ces pratiques, mais aussi (et surtout) les poteries décorées de scènes narrant la vie des gens, notamment des coupes (Killix).

Le culte du corps sain fait partie des thèmes souvent représentés. Or, à l’entrainement comme en compétition, les athlètes grecs et romains avaient recours à des pauses pipi éclairs. Les artistes les ont souvent immortalisées, montrant de jeunes hommes nus (très rarement des femmes, peu concernées par l’art de la palestre et traditionnellement cantonnées aux activités du foyer) urinant dans divers récipients, parfois tenus par un serviteur, dans des postures plus ou moins acrobatiques, où leur urine jaillit sous forme de traits écarlates.

Dans ce contexte où la performance était recherchée, l’urine pouvait également servir à renseigner sur la santé du sportif, au gré d’une analyse visuelle, olfactive… comme Hippocrate lui-même le recommandait. Notons que, sans doute dans un trait d’humour, la cruche servant de cuvette improvisée arbore quelque fois la forme, bien particulière, d’un pichet à vin (œnochoé), qui évoque les fêtes arrosées de Dionysos (bacchanales)…

Photo d’ouverture, de gauche à droite : fragments en terre cuite du décor intérieur de deux kylix (coupe à boire), Grèce, attique : sur l’un, un homme, penché vers la droite, urine dans une œnochoé placée sous son séant (520–500 av. J.-C.), sur l’autre, le personnage porte une chlamyde drapée sur ses épaules, tandis que sa miction est matérialisée par un jet rouge parfaitement rectiligne (500–480 av. J.-C.). Collections du Met Museum. ©Public Domain – Œnochoé, vase attique à figures rouges, forme 3 (chous), en terre cuite, vers 470 av. J.-C. Attribué au peintre d’Oionokles, actif vers 470 av. J.-C.). Getty Museum, Los Angeles, qui explique que « l’homme barbu représenté sur ce vase témoigne des effets d’une nuit de beuverie. À droite, déjà chargé du bâton de son maître et d’un panier, un jeune esclave lui tend un récipient pour uriner. La cruche qu’il lui offre est un chous, une forme particulière d’ œnochoé (pichet à vin) […] utilisée lors des Anthestéries, une fête religieuse de trois jours en l’honneur de Dionysos, le dieu du vin. Un concours de boisson avait lieu le deuxième jour de la fête, et ces cruches servaient à contenir une quantité standard de vin pour le concours. » ©Public Domain.